感恩节活动 | “我爱我家”图文分享

居家学习期间,家人间彼此陪伴支持,邻里间互助互谅,整个城市也因为点点“微光”的汇聚才能驱散阴霾,特别的经历和感悟值得用照片和文字记录下来,本次感恩节,我们选取了部分同学的投稿进行分享。

全家福及其背后的故事

这里记录了居家过程中亲子互动的暖心瞬间、亲子矛盾缓和后的理性反思、爸爸妈妈身上值得学习的优良品质、家庭共克时艰的励志故事。

高一3班 蔡嘉仪

这是一张云拍摄的全家福,拍摄的它的时候,我的爸爸独身隔离在公司,外公外婆因为奥密克戎被拉到方舱隔离,家里只有我和妈妈两个人。

之前其实疫情于我而言真的只是新闻里不断变化的数字,但当家人也牵扯其中时,才会真的感到慌乱,担忧,甚至恐惧。幸好家里的成年人都能冷静的处事,知道外公外婆确诊的消息时,我当即慌了神,妈妈却冷静地和他们沟通了解身体状况,反复叮嘱一些必需药品的携带,爸爸也向身边有类似经历的人打听方舱的物资条件。父母的行为无疑是给我,也给外公外婆吃了一颗定心丸,之后他们顺利平安到达并入住方舱,病情也一直逐步恢复,在我写下这些文字的时刻,他们已经转为阴性,等待返回的通知。

这么一次有些特殊的经历,其实也让我成长了很多。一方面,家里只有我和妈妈,而她还要操心自己父母的事,我第一次承担了家庭的重大责任,以前被全家宠着的我可以躺平等待家人们精心的照料,但现在我只能撸起袖子在煤气灶前烹饪,只能每天早起帮妈妈晾衣服收衣服,只能在课间放弃一些和同学聊天的时间去打扫卫生,我第一次体会到自己长大了,是一个可以独当一面的女生了,是一个可以承担家庭责任的大人了。

另一方面,其实也拉进来我和家人的距离。触手可及的时候我和家人的交流基本仅限于日常问候,有时聊聊学习,甚至还不如和班级同学聊天多。但是现在每天都会和远在公司的爸爸、远在方舱的外公外婆通电话,和他们分享我今天学会了哪道新菜,线上上课的趣事,或是听他们吐槽忙碌的工作或是赞扬丰裕的伙食。我第一次觉得,原来面对面和家人聊天也是一件很快乐很有意义的事情。

今天通电话的时候,外婆在电话里说:“宝宝现在懂事多了,疫情过去我们是不是可以轻松好多。”我认为是的,我真的从爸爸妈妈,还有身边的同学身上学到了好多。疫情给我上了一堂关于责任与感恩的课,希望有朝一日我也能成为家人的依靠,在这种危机时刻撑起一个家庭(像我亲爱的爸爸妈妈一样,我很爱也很佩服他们)。

高一4班 梅嘉瑞

我母亲是一名护士,由于疫情,现在常驻医院奋斗在抗疫一线。由于分隔两地,我们无法拍成一张正常的全家福,但好在视频通话技术,我们得以拍成超越空间的全家福。

作为一名医务工作者,在当下这个最需要她的时刻,自当义不容辞,奋斗一线。我还记得两年前的春天,那时候上海疫情并不严重,但武汉处于危急之中。母亲听闻医院组织前往武汉支援的消息时,毫不犹豫地踏上了远征之路。她的这份职业使命与担当,值得作为子女的我好好学习!

高一5班 张青园

这张全家福是疫情隔离在家后我和妈妈与外公外婆在微信上视频通话的截屏,是属于这段特殊时期的一张全家福。

在平时,由于外公外婆家住的离我家很近,每周末我们都会一起度过;然而疫情隔离在家,我和妈妈仍然保持与他们的联系。通过这样每天十几分钟的视频电话,我们交流着两个小区最近发了什么菜、做了几次核酸,外公外婆还不时地询问我网课是不是适应、身体怎么样。这张全家福饱含着溢出屏幕的温暖亲情,是疫情期间最好的一份礼物。

高一9班 杜袖铭

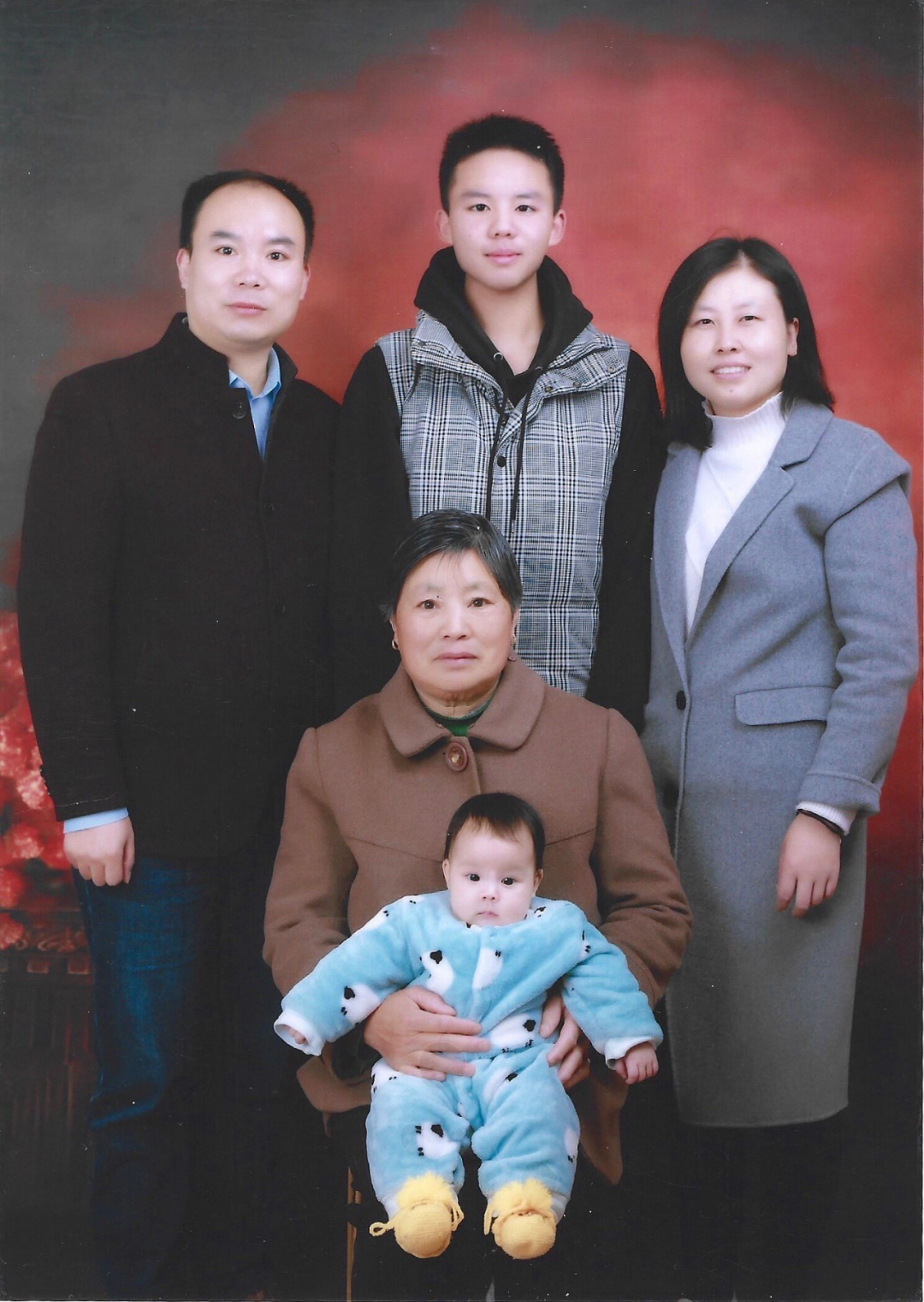

如各位所见,这是一张全家福( ̄︶ ̄)

照片大约拍摄在我初三下半学期,最下面那位是我可爱的妹妹,刚来到人世间,奶奶说给她留下一份惊喜,便有了这张照片。

其实在拍摄的时候我们的心情是很矛盾的,因为奶奶的女儿(我父亲的亲姐姐)还在江苏盐城,那同样是一个长姐幼弟的四口之家。不同于传统社会女儿出嫁便疏远了的普遍现象,我们两家人的关系非常亲近,不分彼此。后来分处两地的原因,这张全家福一直拖到了今天,没想到因为疫情,留下了这“一半”照片,也算一种不圆满吧。当然,科技让我们得以跨越千里相联系而不必“寄愁心于明月”,也未尝不是一种幸运。

正所谓,云游天下,便四海为家;独身一人,便自成一家。流连异地,情思总牵挂家乡的一草一木,无数日夜,总有追忆逝去的那一晚。还是想说:且行且珍惜。

此生三愿

家人平安,岁月静好,天真依旧

高二1班 龙恩宇

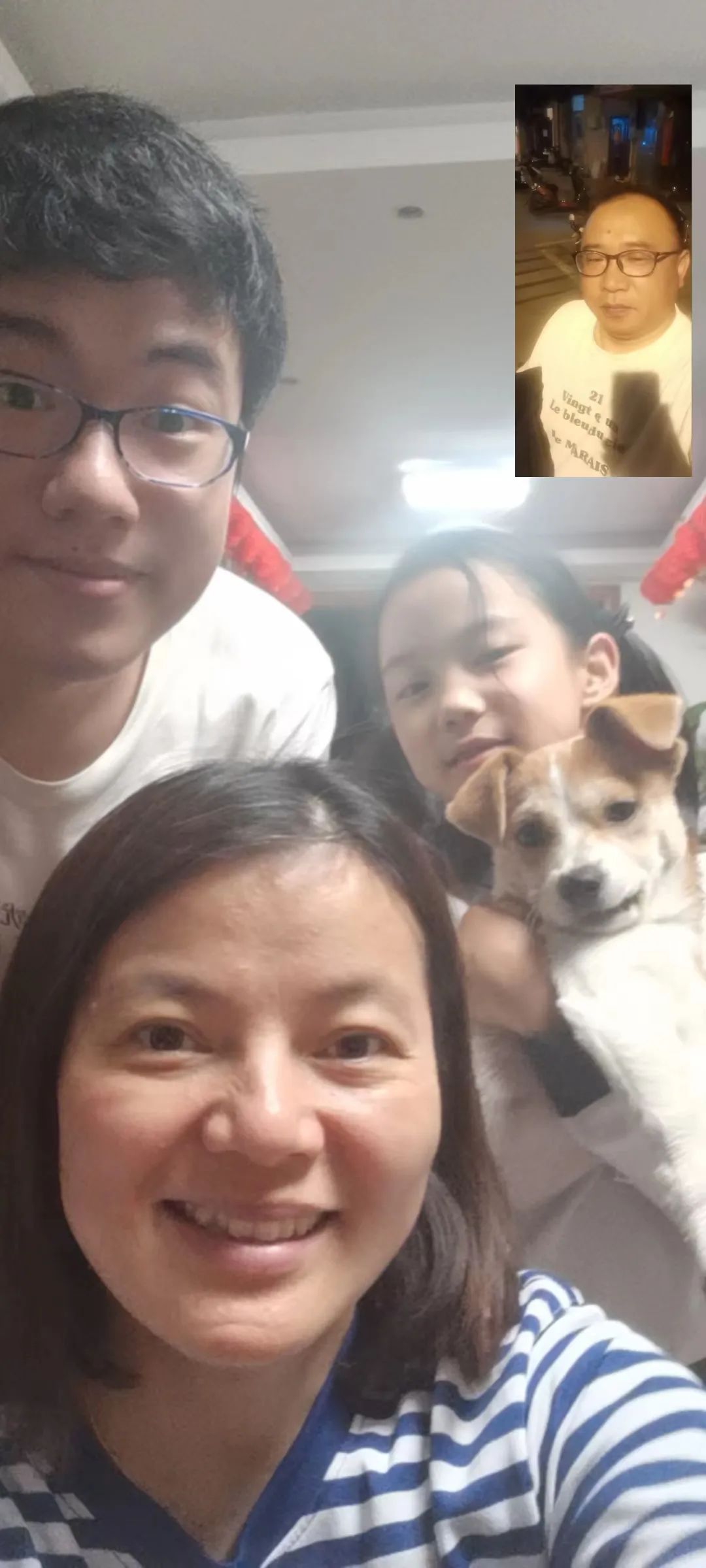

照片中呈现的是我家的狗、我、我妹妹和我母亲在做核酸时拍的,我想着重讲讲它背后的故事。——前记

在疫情中,我的母亲令我感触尤为深刻。在刚开始小区封闭管理后,我有点不太习惯周末不能出去打篮球,渐渐地开始怨声载道。是我母亲将我的消极情绪遏制在了萌芽阶段,她总是能找到幽默的点将我心中的阴霾一扫而空。有一次,她很自豪地跟我说:“你看,好多人家里都缺菜了,你和你爸平时都埋怨我喜欢像仓鼠一样屯东西,现在看看,要是没有你妈,你们早就‘饿死’咯。”我也笑了,心中甚是佩服她的“远见卓识”。过了一段时间的一天,我母亲突然我:“你说,我去做志愿者怎么样?”我当即拒绝了她,因为那时候父亲不在家(在外地出差暂时回不来),家里又有一个刚上一年级的妹妹,还有一条疫情前踩点进家门的小狗,可谓是三张嘴等着母亲喂;再者,母亲已经是楼长了,天天还有统计抗原、菜单一系列任务,在这样的负担下,我无法想象母亲还能有做志愿者的想法。虽然最终她没有去做,但是仍然让我感受到了疫情之中母亲散发出的强大正能量。

至于处理邻里关系,由于母亲一直在社交方面颇为突出,自然是如鱼得水。她真的很热心,热心到了我未曾设想到的地步。有一次楼下邻居在群里问大家有没有酒,母亲直接就把父亲朋友送给他的酒给拿下去了,结果人家还不是喝的,另有其用。我责怪母亲为什么不先问一下父亲的意见,这种先斩后奏的行为不好,结果和她大吵了一架,好几天不说话,现在想来,母亲就是太急于帮助人家所以就直接做主把酒送出去了,父亲其实无所谓的,他也有一颗热心肠。还有一次,楼下的又一位高龄的邻居身体有点不舒服,但不是新冠的症状,母亲就在我们家翻箱倒柜,直到翻出了一个过期的药才罢休,转手就是一个外卖把新药买回来了,在大晚上跑下去给人家取药并且送上门。在母亲的一系列努力下,我们的楼栋从未出现任何的异常,大家也都有物资并且健康。我一直跟母亲说:“你别把自己当成超人一样,什么事情都往身上揽。”这绝不是夸张,她把作为一个普通老百姓能为防疫工作做的贡献几乎都做了,我估计她应该挺后悔为什么不是一个核酸大白吧。我才发现,在学校里有时我的乐于助人,为班级、同学做出贡献的热情,也许就是从小受到了母亲潜移默化的影响,只是我在这次疫情中才真正看到了她那样热情、正能量的绽放。我和母亲也有不开心的时候,除了上次那个送酒事件,她有些时候也为了我的学业不努力的表现责备我,我学习压力大的时候可能就会回怼一句,结果就吵开了。确实,上网课时我有段时间有点松懈,在冷静下来想想之后还是改正错误,毕竟我还要吃饭,母亲可是掌握着“做饭主动权”…….我明白,母亲的压力其实是我们一家四口中最大的,她要抢菜,烧饭,统计,还要辅导妹妹功课,给她拍作业上传……我听到母亲说得最多的一句话就是“今天吃什么呢?”在物资紧缺的情况下,母亲仍然在想方设法用不同的做菜方式让我们以快乐、期待的心情吃饭,想想真是不容易啊!

疫情让邻里之间更加熟悉彼此,曾经见面都不知道是一栋楼里的那个陌生人,帮助我们拍下了这张特殊的全家福。——后记

高二3班 陈驰远

突如其来的疫情打破了原有在校内的学习生活节奏,赖在家中,人不可避免会产生一种惰性,在我看来,这是极为正常的,只需平静面对,勿要焦虑,注重眼前,走好自己的路。

疫情于我们个人而言会给我们造成非常多的不便,但同时也给予我们与家人长时间相处的机会,在平时学习中,父母总是不清楚我们真实的学习状态,自然心中会产生对我们的焦虑,亲子之间的隔阂也会慢慢加剧,但处在家中,我们与父母有了更多的相处机会,可以更多地了解对方,消除不必要的误会,在这两个月中,我与父母进行多次的交流,对社会面有了更清晰的认知,思维也愈发成熟。同时对我个人而言,我在两个月中学会制作一些简单的面食,也在面食上的技术不断进步,我个人偏爱实验,面团的发酵与无氧呼吸很好地结合在一起,把科学知识融入生活,不能死板生硬的背公式,生动而有趣。

综述,这两个月的生活,虽然带来很多烦恼,但也带来许多收获,内心也渐渐平静下来。

邻里互助,传递温暖的力量

在我们生活的楼栋、社区里一定有很多美好的人和事在这个春天发生,有待我们去发现。

高一4班 高珺

两个月前,仿佛上天给这座表面平静祥和的城市开了一个巨大的玩笑——疫情如乌云般笼罩了上海,顷刻间,整座城市被迫按下了暂停键,人人自危!

当灾难降临的时候,我们总能看见人性的阴暗面。但实际上,好似光与影相伴而生一般,人性的光辉一面,才是值得我们去重视和铭记的。在这里我想分享一个隔离期间发生在我们小区的故事。

在志愿者队伍中有这样一位叔叔,我们称呼他为范老师:他身材高大消瘦,性格阳光,说话风趣幽默。每次看到他,表面上他都踩着平衡车,在小区中穿梭。他总是说,平衡车方便且快速,能在第一时间将物资送到邻居们手中。但别人不知道的是,其实范老师开平衡车出门,是不想让别人看到他走路一瘸一拐的模样。是的,他有腿伤,且尚未痊愈!或许是出自男人的自尊心,他想帮助大家,但不想被看见自己脆弱的一面。渐渐地,我们都知道了这个秘密,但大家都心照不宣,只是在每次遇到猜着平衡车范老师时,亲切地说一句:范老师你好/谢谢范老师。

高一14班 毛可心

这是对面六楼的志愿者。之前封控区时,基本上每次做核酸都能有她的身影,也是封控时第一批站出来做志愿者的人。

包括后来的每次取物资,都能看到她一脸认真地登记和发放的样子。我曾开玩笑般说,怎么每次我出来取东西都能看见您啊。她只是笑笑,说那是赶巧,有时候上课也不出来。但是,一边帮忙一边还要上课,不是更累了吗?

后来有一次遇上考试时做核酸,她了解后马上帮我通融排前面去,“要好好考试啊——”她挥着手的身影令我记忆犹新。

高二2班 李佳灿

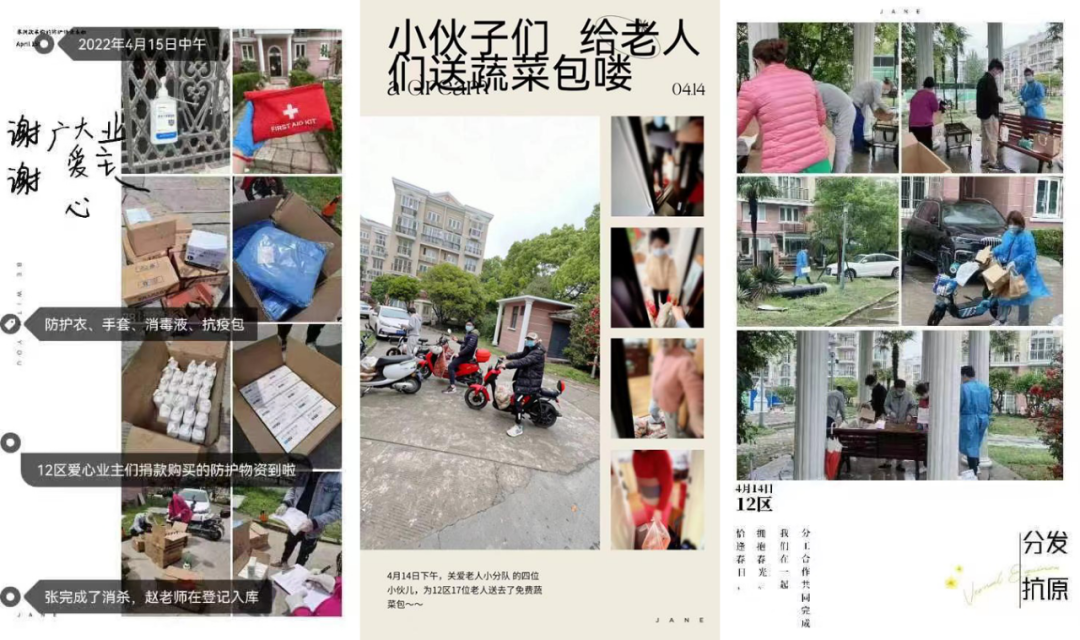

看着小区封闭以来,志愿者们忙碌的身影,“这么恶劣的条件下,志愿者们都没有穿戴必要的防护装备呢”,“要保证我们的志愿者安全啊”,小区大群里业主的一席话引起了其他业主的共鸣。于是4月13日,有热心的业主带头发起了募捐倡议,短短2小时,有近百位业主参与捐款。与此同时,有业主联络到复星医疗提供货源,并跨区寻求物流资源,还争取到了提货车辆所属党支部对这批物资提运配送费的经费支持。在业主们的共同努力下,4月15日中午,防疫物资就到达小区,随即在志愿者们完成了消杀后,由新设立的抗议物资管理组,分一、二级入库,有业主专人管账。36小时,近150位业主参与到活动中来,小区业主们的情,温暖着志愿者们的心。

对老人的关怀,对邻里困难的帮助,对工棚工人的照顾,还有很多爱的故事每天在小区上演着。小区业主们一直守望相助、共克时艰。共同期待春暖花开日,小区解封时。

高二5班 唐艺铭

小区自3月18日开始封控,至今已近两个月时间,在志愿者的坚守下成功控制住了疫情后,“理发难”成了居民的烦恼。

为此,所在的小区按照防控要求佩戴口罩进行理发的“一对一服务”,由小区居民自发组织的居民志愿者以及小区理发店的志愿者,在小区的空旷处为老年人和孩童免费提供理发互助,在病毒肆虐的春天里,让居民感受到来自邻里互助的关怀与温暖。

高二11班 贾静宜

深夜,小区楼下的路灯亮成一片。我抬手关掉台灯,瞟了眼墙上的时钟。荧光的指针在黑暗中悠悠亮着,指向十一点半。我松松因久坐而酸痛的肩膀,正预备去洗漱,门铃却突兀而刺耳地嚷嚷起来。

又出什么事了?我快步接起,听到听筒中志愿者小姐姐的声音——是一次紧急核酸。原是旁边的楼栋有检测结果异常,因此前后一同检测的几栋楼都要再复核一遍。大半夜的,学生有些都睡了,何况我们小区里更多的中老年住户。被吵醒的感觉一定不怎么样,我想。

叫起父母,我们收拾收拾准备下楼。家住六楼没有电梯,每次上下楼都是一种折磨。楼下那对老夫妇也是,这么多年坚持爬楼,实在不易。我正这么想着,低头就看到那老奶奶颤悠悠扶着她老伴儿,一步一挪地往楼梯走。老爷爷一瘸一拐,看上去像是扭了脚。对门瘦高的年轻人此时正好也出来准备下楼了,见此情形,直接上前一步对老奶奶说了句“我来”,就拉过老爷爷一条胳膊搭在自己肩头,撑起他半边身子,半扶半背地下了楼。老奶奶先是愣了一下,而后欣慰又感激地笑着谢过了他,扶着楼梯栏杆跟在后面。我一言不发跟在后面,对这刚搬到这里不久的年轻人一下生出了好感。

下到三楼时,小哥明显有些疲乏。他停下来喘了口气,正准备再下楼时被三楼的一对中年夫妇拦住。他们笑着,赞了声“好小伙子”,便不由分说地接力了扶老人下楼的工作。夫妻一人支起一边,颇为和谐。

等到了楼下时,核酸的人早已排起了长队。老夫妇真挚地向那夫妻表达了感谢,又冲我们几个一直在后面陪同的人笑了笑。深夜里,人声鼎沸,星空明亮。

高二14班 谈啸炯

常言说“远亲不如近邻,近邻不如对门。”

在疫情封控期间,隔壁的独居的陈奶奶夫妇由于儿女隔离在家无法定期探望他们,所以家里的物资所剩无几,平时看到他们常常在吃自己腌的咸菜以及家前种的一些菜,妈妈便打算向陈奶奶资助一些物资,其中有一箱酸奶,几斤猪肉以及几包挂面,陈奶奶见到此状,十分感激,又给了我们几斤她种的小青菜,这几斤新鲜的小青菜,包含了深深的邻里情。

找寻城市的“微光”

记录更远的、别人的故事,感谢他们为这座城市做出的努力。这里记录了令人印象深刻的真实感人的故事,以“微光”汇聚“微光”,以“微光”点亮“微光”。

高一3班 杨淏雯

在现在严峻的疫情防控背景下,有许多人在默默为这个城市作出贡献但却不为人所知。他们辛勤劳动,不畏艰苦,一点一点将微光汇集为明灯,照亮了一整座城市。国际妇幼保健院的保洁阿姨和老公在医院闭环两个月没回家,因为怕后面小区被封无法出门工作,她自愿提前到医院闭环,二人临走之前只是嘱咐邻居帮忙照看下孩子。由于是临时的闭环管理,医院里没有睡觉的地方,她只能在检查台上入眠。后来检查台需要用,她便躺在医院的长椅上入睡。由于医院物资紧缺,她甚至不舍得去领行军床,睡袋,床单,只是拿自己的衣服草草盖一下。

然而她的工作从未打折,因为闭环期间医院医生少,全科室只有她一个清洁工,所以额外承担了很多工作,在每天打扫整栋楼的情况下还帮主动医生护士跑腿送东西,看管房间。可是她从未抱怨,一直对每个人都乐呵呵的,以乐观积极的态度面对生活。

高一5班 许洲浩

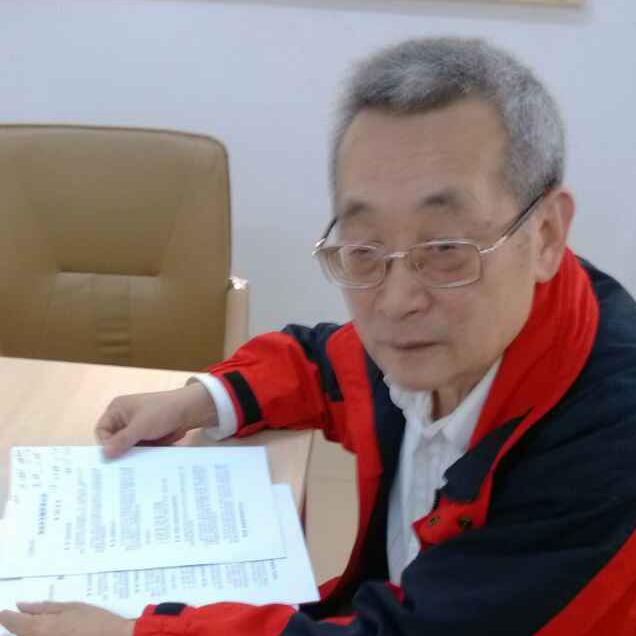

在这个特殊时期,帮助我们抵抗疫情的,不仅是医院中的白衣天使。还有我们身边无数的基层工作者。疫情当头,他们披上防护服,由平日的居委会大叔大妈摇身变成“大白”。在我们身边守护着我们的安全。

我身边就有这样一位“大白楼长”,他每天活力满满地为楼内居民送菜送药,全然不顾他已年逾七十的事实。每当有核酸检测时,楼下都能传来他爽朗的笑声。

在他三个月的“大白”生涯中,他每天都穿梭于楼层之间,上上下下得为我们搬运蔬菜和抗原。即使不是他值班时,我们也经常能听见他洪亮的声音在楼道中回响。在这个居家隔离的特殊时期,他的笑声和话语驱散了我们心中的阴霾。他也经常在微信群里鼓励大家:“加油,我们要相信政府,也要相信自己,没有一个冬天不可跨越,疫情终将散去!“。一句句热情而诚恳的话语让我们有了渡过难关的勇气,也让我对这位“大白楼长”充满了敬意。

楼长只是无数平凡的“大白”中的一员,也只能在小区中散发自己的微光,但正是这一束束由普通人散发出的微光,照亮了我们前行的道路,让我们跨越一个个冬天。

感恩无数像楼长一样勤勤恳恳的“大白”们,正是他们保卫了我们的安逸的居家生活。

高一6班 汤士豪

我从新闻上了解到,4月8日下午,在国家会展中心(上海)方舱医院展开收尾工作的工友说:“每天只能睡3-4个小时,累归累,但干劲儿十足,因为我们都是中国人。”他们连续几日工作,就地休息,“像野战军行军打仗一样的”。国家会展中心(上海)方舱医院正连夜加紧改建,加速推进方舱医院建设的背后,是无数平凡英雄的默默奉献。

疫情期间,“民族凝聚力”不再是一个空泛的词语。这样一个特殊且危险的时期,一群人义无反顾的挑起了抗疫的重担,一句”为国家做事”将民族凝聚力体现得淋漓尽致。他们是这座城市,这个国家的微光,照亮了原本情绪紧张,敏感的人们,产生了生命的活力。

高一8班 彭睿莹

江苏援沪医疗队的一名护士佳英为了防止在上海工作中的父母担心,每天打个电话,假装仍在南京。她在和母亲的通话中听到她的声音中鼻塞了,母亲已经发烧了几天。得知父母已经隔离了她工作的上海浦东临港方舱医院,自责和焦虑地涌向佳英的心。医院安排护理组长,为佳英做好心理安慰工作,并与收治父母的方舱舱主任联系。在彼此见面的那一刻,父亲和女儿都落泪了。

佳英说:“我感觉到我会帮助别人,其他人也会帮助我。这就是这样。我相信每个人都共同努力,上海一定会很快恢复正常,我们有信心。”

高一12班 朱宇婕

2022年三月新冠疫情突如其来席卷上海,给城市蒙上了一层灰色,但这个城市却到处闪烁着微光。

每天早上都能见到小区里清洁工人穿着严密防护服清理着垃圾的忙碌身影;“呲呲“的声音响起,原来是志愿者们在给街道消毒;转过小区的路口又能看到长长的队伍,队伍的前方,来自各地的医生给居民做着核酸忙的不可开交。他们都在各自的岗位上闪烁着微光,微光聚集在一起,凝聚起明亮的光芒,一定会将疫情击退。

高一14班 丁佳乐

亲人也在支援的小区里龙南三四村的许天翔:给确诊患者及封控楼道、抗原自测阳性的居民送菜、带医生上门采样、统计数据制表上报

Ta的故事:过去的1个月里,我的日子过得甚是忙碌。从4月初开始,首先是进入小区成为志愿者,接下来根据防疫规定进行了隔离,再之后又返岗继续支援。一直奋斗在抗疫一线,几乎一刻都不曾停歇。凌晨一点钟、二点钟、三点钟、四点钟、五点钟……我见证过疫情下每个时刻的夜空,见证过上海的忙碌与寂静。最没有想到的是支援小区里还有我的外婆,但因为所在楼道封控,生怕自己带着病毒传染给老人家,忍着思念也不敢去看她,只能通过手机视频给彼此加油打气。这几天外婆还是因为异常被送去了方舱,爸妈所在楼封控没法同去陪护,好在老人可以自理,精神也不错,但是还是很想她,希望她早点康复回来,能当面听听她唠叨。感想:闻令而行,是出征的动力。群众的期盼,是努力的方向,同时这段时间的支援,感同身受,也希望更多人理解基层工作者的艰难不易。遇到困难,我们一定要打起精神迎难而上,必能等到曙光到来的那一天。